München/Unterschleissheim

Hallo Kolleg(innen)!

Wir suchen Dich ab sofort oder

später als Verstärkung für unser

Team in unserer sehr gut

ausgestatteten Praxis.

Unsere Philosophie ist: Miteinander

ans Ziel!

Patienten, Therapeuten,

Kolleg(innen), Ärzte. Zusammen

wollen wir den Menschen auf ihrem

Weg zu ihrer Gesundheit, ihrer

Selbstständigkeit, ihrer

Lebensqualität begleiten.

Dafür wurden wir ausgebildet,

dafür sind wir da.

Wir arbeiten ganzheitlich in den

verschiedenst...

Hallo Kolleg(innen)!

Wir suchen Dich ab sofort oder

später als Verstärkung für unser

Team in unserer sehr gut

ausgestatteten Praxis.

Unsere Philosophie ist: Miteinander

ans Ziel!

Patienten, Therapeuten,

Kolleg(innen), Ärzte. Zusammen

wollen wir den Menschen auf ihrem

Weg zu ihrer Gesundheit, ihrer

Selbstständigkeit, ihrer

Lebensqualität begleiten.

Dafür wurden wir ausgebildet,

dafür sind wir da.

Wir arbeiten ganzheitlich in den

verschiedenst...

Bei den Nachsorge-Empfehlungen herrscht Uneinigkeit. Während einige Kliniken sehr restriktive Vorgaben ausgeben, drängen andere auf eine frühe Mobilisation. Daher erstellten Alexandros G. Brotis und sein Team eine komplexe Übersichtsarbeit, in der sie die aktuelle Evidenz zu verschiedenen Fragestellungen zusammenfassten.

Physiotherapie

Zehn Studien verglichen aktive Rehabilitationsmaßnahmen gegenüber Kontrollgruppen ohne diese Intervention. Grundsätzlich zeigte sich, dass eine frühe Bewegungstherapie kein Risikofaktor für Komplikationen darstellt. Sie kann dazu beitragen, dass die PatientInnen ihre postoperativen Schmerzen früher und besser unter Kontrolle bekommen. Außerdem reduzieren aktive Übungen die rückenbezogenen Funktionseinschränkungen und verbessern die Lebensqualität. Ebenso konnte gezeigt werden, dass Ängste sowie das Depressionslevel und Vermeidungsverhalten abgebaut werden können.

Die Bedeutung von Bewegungsverboten

In vielen Nachbehandlungsschemen finden sich selbst heute noch strenge Restriktionen. Dabei werden häufig sowohl Alltagsbewegungen als auch Haltungen wie Anziehen, Heben und Sitzen limitiert oder vollständig verboten. Und dies zumeist mit katastrophisierender Betonung von angeblichen Gefahren.

Die zu dieser Fragestellung eingeschlossenen Studien zeigten, dass weder eine Ruhigstellung mit Hilfe eines Korsetts noch verbale/schriftliche Restriktionen irgendeinen Vorteil ergaben. Allerdings deuteten sie auch keine signifikanten Nachteile an. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass hierzu nur drei Studien mit teilweise hohem Verzerrungsrisiko vorlagen. Es bedarf somit zu diesen Gegenüberstellungen deutlich mehr Forschung.

Frühe oder späte Reha

Zur Frage nach dem optimalen Zeitpunkt für den Start der aktiven Nachsorge waren elf randomisiert kontrollierte Studien verfügbar. Diese verglichen 419 ProbandInnen mit „früher“ gegenüber 531 Personen mit „verzögerter“ Belastungsaufnahme. Das Resümee aus diesen Daten lautet letztlich, dass keine eindeutigen Ergebnisse mit akzeptabler methodischer Qualität existieren, die ein abschließendes Fazit zuließen.

Einige Studien weisen darauf hin, dass sich potenziell kleine positive Effekte durch „frühe“ Aktivierung einstellen könnten. Dazu zählen unter anderem ein kürzerer Krankenhausaufenthalt und schnellere Schmerzkontrolle.

Das größte Problem an den Studien zu dieser Fragestellung ist, dass nahezu jede Veröffentlichung die „frühe“ Aktivierung (early physical exercise) anders definierte. So betrachteten beispielsweise Newsome et al. die Frühmobilisation als „in den ersten 2 Stunden nach der OP“, während Oestergaard und KollegInnen einen Beginn in der sechsten postoperativen Woche als früh bezeichneten.

In einem Punkt sind sich jedoch alle Studien einig: „Ein zeitnaher Beginn der Reha scheint kein Risiko für Komplikationen darzustellen.“

Therapieinhalte und Umsetzung

Bei der Frage nach der optimalen Ausgestaltung der Rehabilitation zeigt sich die Datenlage ebenfalls widersprüchlich. Während einige AutorInnen der persönlichen physiotherapeutischen Versorgung eine positive Wirkung auf Schmerz, Funktion, Lebensqualität und Aktivitätsniveau attestierten, konnten anderen Veröffentlichungen diese Ergebnisse nicht bestätigen. Diese Widersprüchlichkeit resultiert vor allem aus der unterschiedlichen Gestaltung beziehungsweise Definition der Rehabilitation. Betrachtet man die Studien genauer, führten im Besonderen die Studien mit aktiven Nachbehandlungsprogrammen und Trainings zu positiven Ergebnissen.

Eine weitere Erkenntnis der Übersichtsarbeit lautet, dass dynamische, funktionelle Übungen des Rumpfes in die Reha integriert werden dürfen (und sollten). Denn diese führten zu besseren Ergebnissen, als wenn man sie vermied. Ein Beispiel für die Vermeidung wäre die ausschließliche Nutzung isometrischer Rumpfübungen. Dies deckt sich mit den Resultaten zu „Bewegungsverboten“ (siehe oben). Es dürfen also auch gezielte Bewegungen verwendet werden, bei denen der Rumpf gebeugt und gestreckt wird. Der Fokus sollte dabei auf der Kräftigung der Extension liegen. Bauchmuskelübungen sind also weniger wirksam als Kreuzhebebewegungen.

Wassergymnastik ist anhand der aktuellen Datenlage einem „Trockentraining“ nicht überlegen, verursacht aber mehr Aufwand und Kosten.

Bei – nach der OP häufig – weiterhin anhaltenden neurologischen Beschwerden wie Taubheit und/oder Sensationen stellten sich neurodynamische Übungen als effektiver Zusatz zum aktiven Bewegungstraining heraus.

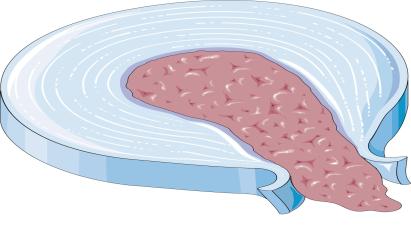

Beispiel für eine neurodynamische Übungen: Der Slump-Neuroslider und -tensioner:

Fazit

Grundsätzlich gilt weiterhin, dass die OP der Bandscheibe „das letzte Mittel der Wahl“ sein sollte. Ist eine chirurgische Versorgung im Einzelfall nicht vermeidbar, kann eine aktive Rehabilitation bedenkenlos zeitnah eingeleitet werden. Restriktionen im Haltungs- und Bewegungsverhalten sind hierbei nicht nötig. Ein schmerzadaptiertes Belasten kann auch hier den Goldstandard darstellen. Die Übungsauswahl sollte dabei dynamisch funktionelle Muster des Rumpfes – mit Fokus auf die Extension – beinhalten.

Martin Römhild B.Sc. / physio.de

BandscheibeOPBandscheibenvorfällePhysiotherapieStudie

Gefällt mir

Wollen Sie diesen Beitrag wirklich melden?

Problem beschreiben

Wirbelsäulentherapie schrieb:

Beide Quellen zur neuralen Mobilisation, die die Autoren angeben, zeigen allerdings, dass eine neurodynamische Mobilisation keinen Vorteil hat. Effects of neural mobilization in patients after lumbar microdiscectomy due to intervertebral disc lesion - PubMed, Randomized controlled trial of neural mobilization after spinal surgery - PubMed. Da widerspricht sich die Arbeit scheinbar selbst!

Mein Profilbild bearbeiten