Das SRH Klinikum Sigmaringen ist

eine Klinik der Grund- und Regel

versorgung mit den

Fach abteilungen Allgemein- und

Viszeral chirurgie, Anästhesie /

Intensiv medizin /

Schmerz therapie, Gefäß- und

Endovaskular chirurgie, Geriatrie,

Gynäkologie und

Geburts hilfe, HNO, Medizinische

Klinik, Neurologie, Psychiatrie /

Psycho therapie /

Psycho somatik, Radio logie, Sport

medizin, Unfall chirurgie /

Orthopädie / Sport trauma -

tologie, Urologie / Kinder urologie

/ Uroonkologie, ZNA sowie Fac...

eine Klinik der Grund- und Regel

versorgung mit den

Fach abteilungen Allgemein- und

Viszeral chirurgie, Anästhesie /

Intensiv medizin /

Schmerz therapie, Gefäß- und

Endovaskular chirurgie, Geriatrie,

Gynäkologie und

Geburts hilfe, HNO, Medizinische

Klinik, Neurologie, Psychiatrie /

Psycho therapie /

Psycho somatik, Radio logie, Sport

medizin, Unfall chirurgie /

Orthopädie / Sport trauma -

tologie, Urologie / Kinder urologie

/ Uroonkologie, ZNA sowie Fac...

Feinschliff jenseits der Kadettenschule

Impfungen, Krebs, Autoimmunerkrankungen, Allergien, Infektanfälligkeit – das Immunsystem des Menschen zu verstehen, ist essenziell für die Medizin. Dabei stellt sich unter anderem die Frage, wie das Immunsystem es schafft, gezielt gegen unzählige Erreger vorzugehen, ohne den eigenen Körper anzugreifen. Shimon Sakaguchi konzentrierte sich bei dieser Frage auf die T-Lymphozyten (oder T-Zellen), eine Unterart der weißen Blutkörperchen. Die bekanntesten Zellen dieser Art sind T-Helferzellen, die Erreger abscannen und Alarm schlagen, sobald sie eine verdächtige Struktur entdecken. Dieser Alarm löst dann die Ausschüttung von Antikörpern (via der B-Zellen) aus. Dazu gehen zytotoxische T-Zellen direkt in den Angriff über und greifen körperfremdes Material an.

„Geschult“ werden diese T-Zellen zunächst einmal im Thymus. Dieses nur bei Kindern vorhandene Organ sortiert T-Zellen aus, die sich gegen körpereigene Zellen richten.

Sakaguchi war sich sicher, dass es auch Regulationsmechanismen jenseits des Thymus geben muss. Entfernt man Mäusen das Immunorgan hat dies schwerwiegende Folgen. Die Mäuse sterben binnen kürzester Zeit an schweren Autoimmunerkrankungen. Eine Studie aus dem Jahr 1976 zeigte aber, dass diese Mäuse überleben können – wenn man ihnen die Lymphozyten anderer Tiere injiziert. Aber warum?

Sakaguchi injizierte den Mäusen unterschiedliche Kulturen von T-Zellen (die er von anderen Mäusen entnahm, welche noch über einen Thymus verfügten) und überprüfte, ob sich etwas an der Überlebensrate veränderte. 1995 gelang ihm so der Durchbruch. Die Mäuse überlebten vor allem dann, wenn der Forscher ihnen T-Zellen mit einem Oberflächen-Gen namens CD25 injizierte. Er nannte diese Zellen später „regulatorische T-Zellen“ – kurz Treg. Mittlerweile konnte durch Forschung bestätigt werden, dass genau diese Zellen an Autoimmunzellen andocken oder Signalmoleküle ausschütten, um diese auszuschalten – ganz ohne vorherige Schulung im Thymus.

Mutanten-Mäuse

So richtige Euphorie kam nach Sakaguchis Papier in der Fachwelt nicht auf – zu wage die Ergebnisse, zu viel potenzielle Sensation. WissenschaftlerInnen sind traditionell eher vorsichtig, wenn spektakuläre Daten präsentiert werden. Das änderte sich, als Brunkow und Ramsdell den Nachweis für die Wichtigkeit regulatorischer T-Zellen lieferten. Sie untersuchten eine Mauslinie, die im Rahmen des Manhatten-Projekts (der Bau der Atombombe in den 40er Jahren) gezüchtet wurde. Durch Beschuss mit radioaktiver Strahlung entstand bei diesen ein Gendefekt. Die betroffenen Mäuse wiesen ein schütteres Fell und schuppige, entzündete Haut auf. Dazu wurde eine vergrößerte Milz und veränderte Lymphknoten bei den wesentlich früher versterbenden Nagern entdeckt. Erst in den 90er-Jahren untersuchten ForscherInnen diese „Scurfy“ (schuppig) getauften Mäuse und entdeckten die Ursache ihres Leidens – ihre T-Zellen richteten sich gegen das eigene Gewebe.

Die PreisträgerInnen Brunkow und Ramsdell nahmen das zum Anlass, sich auf die Suche nach dem Gen zu machen, dass die Mutation auslöste. Mit heutiger Technik wäre dies innerhalb weniger Tage möglich, in den 90er Jahren bedeutete dies jahrelanges Überprüfen der möglichen Basenpaare. Die über 170 Millionen Möglichkeiten grenzten sie zunächst auf etwa eine halbe Million ein, um dann endlich nur noch 20 mögliche Basenpaare zur Auswahl zu haben. Und wie das Leben so spielt, wurden sie erst bei dem allerletzten untersuchten Gen fündig. Dieses tauften sie Foxp3 – es ähnelte bereits bekannten Genen, von denen unter anderem bekannt war, dass sie eine Rolle bei der Immunantwort spielten.

Da Brunkow und Ramsdell nun den „Übeltäter“ identifizieren konnten, machten sie schnell eine weitere Entdeckung. Die Genmutation der Scurfy-Mäuse glich den Veränderungen von Kindern, die an der sehr seltenen, meist schnell letal endenden Autoimmunerkrankung „Ipex“ litten.

An dieser Stelle verknüpfte sich die Forschung von Sakaguchi, Brunkow und Ramsdell. Schnell wurde klar, dass das Gen Foxp3 für die Entwicklung der Tregs unerlässlich ist. Die Zellen konnten fortan genauer untersucht werden. Die Forschung zeigte: Tregs verhindern einerseits, dass T-Zellen körpereigenes Gewebe angreifen, können aber auch Immunantworten nach abgewehrten Infektionen wieder herunterfahren.

Die Forschung läuft

ExpertInnen aus der Immunologie haben schon lange auf den Preis für Tregs gewartet. Zwar existiert derzeit noch keine konkrete Anwendung der Erkenntnisse, vielversprechende Forschung läuft aber. Mehr als 200 Studien zielen derzeit darauf ab, die Erkenntnisse der Preis-GewinnerInnen therapeutisch zu nutzen. So wird etwa versucht, Autoimmunerkrankungen oder Allergien zu therapieren, indem die Anzahl regulatorischer T-Zellen erhöht oder diese verstärkt werden. Auch Organtransplantationen könnten durch eine Vermehrung der Tregs in Zukunft besser funktionieren.

Dabei sind Tregs nicht immer nur hilfreich für den Körper. Manche Tumorarten nutzen die Immunblocker, um sich selbst ein Schutzschild gegen das Immunsystem zu aufbauen. In diesem Fall könnte eine Hemmung der Tregs zu einer besseren Tumorabwehr und so zu einer möglichen Krebstherapie führen.

Verdienter Preis

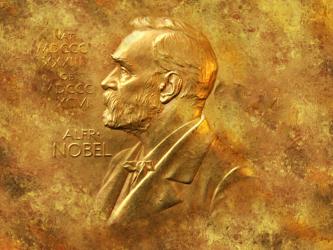

„Ihre Entdeckungen sind entscheidend für unser Verständnis darüber, wie das Immunsystem funktioniert und warum wir nicht alle ernsthafte Autoimmunerkrankungen entwickeln“, fasst der Vorsitzende des Nobelkomitees Olle Kämpe zusammen. Knapp jeder zwölfte Versicherte leidet in Deutschland unter einer Autoimmunerkrankung. Vielleicht können diese dank Sakaguchi, Brunkow und Ramsdell bald besser therapiert werden.

Daniel Bombien / physio.de

NobelpreisMedizin2025BlutZelleImpfung

Gefällt mir

Wollen Sie diesen Beitrag wirklich melden?

Problem beschreiben

mimikri schrieb:

Das ist sehr interessant und es hat Spaß gemacht, das zu lesen! Vielen Dank.

Mein Profilbild bearbeiten